アフターケア

2025.04.11

FMシンセのあたらしいトリセツ

電子書籍/Amazon POD(プリント・オン・デマンド)版『FMシンセのあたらしいトリセツ』(2018年6月15日発売/第1版1刷)におきまして、以下の誤りがございました。読者ならびに関係者の皆さまにご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げるとともに、ここに訂正させて頂きます。

*電子版はリフロー形式で制作されているため、ページ表記はAmazon POD版を元にしています。

Chapter 1 P13 MEMO テキスト追加

【誤】人の聴覚には、物理的な音量が倍、そのまた倍と変化したときにでも、概ね直線的に増加したように聞える性質があります。そこで、この倍ずつの変化=指数的変化を、一定量ずつの変化=足し算の変化に変換して表示すると便利です。これが「db表示」で、+6db変化すると物理的な音量は倍になり、+12db変化すると音量は倍の倍、すなわち4倍になります。

【正】人の聴覚には、実際の音の大きさが倍、そのまた倍と変化したときにでも、概ね直線的に増加したように聞える性質があります。そこで、この倍ずつの変化=掛け算の変化を、一定量ずつの変化=足し算の変化に変換して表示すると便利です。これが「db表示」で、+6db変化すると音の大きさ(振幅)は倍になり、+12db変化すると音の大きさ(振幅)は倍の倍、すなわち4倍になります。

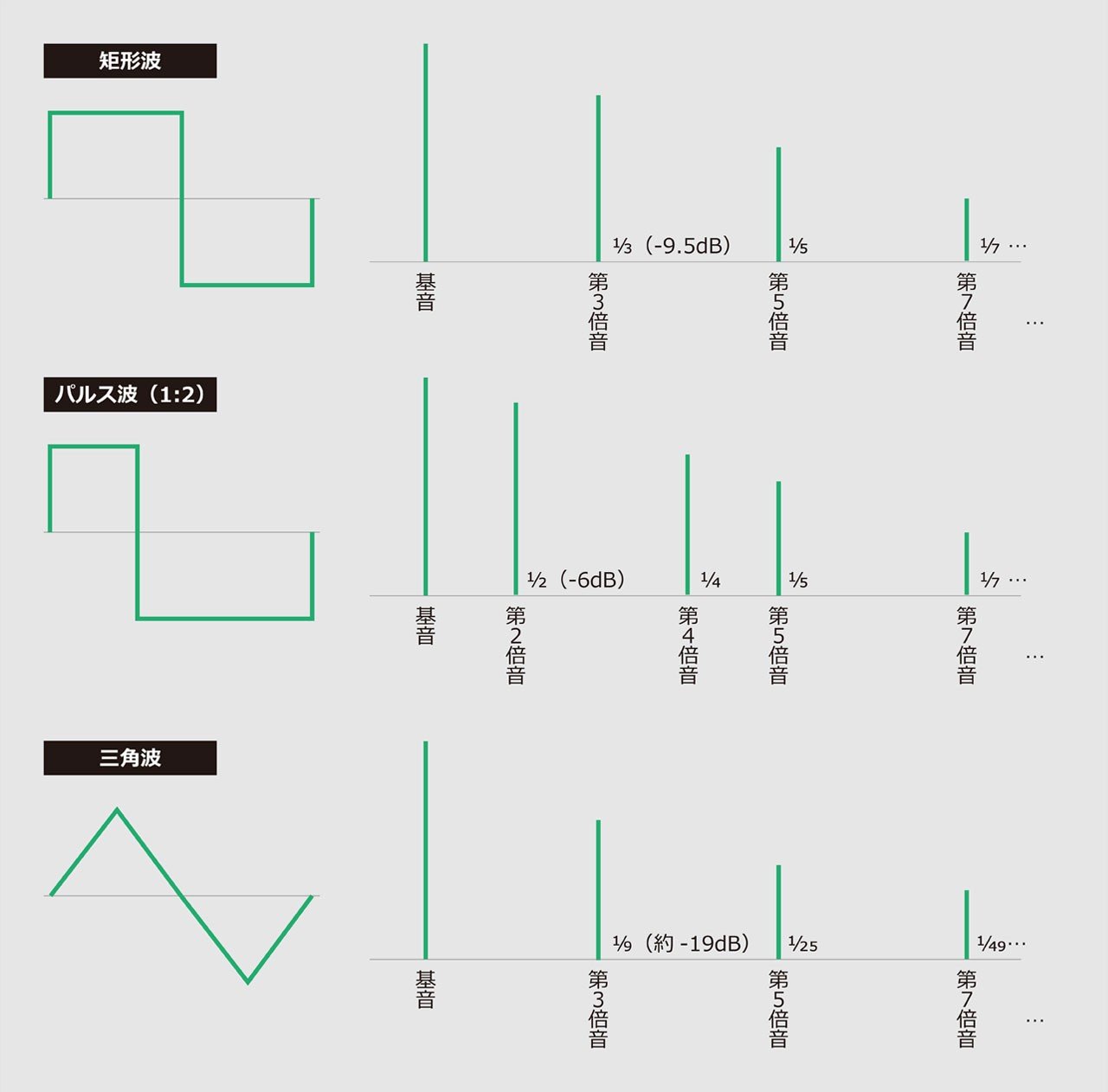

Chapter 1 P14 図

【正】倍音列のデシベル表記を修正

Chapter 2 P27 3行目

【誤】VFC

【正】VCF

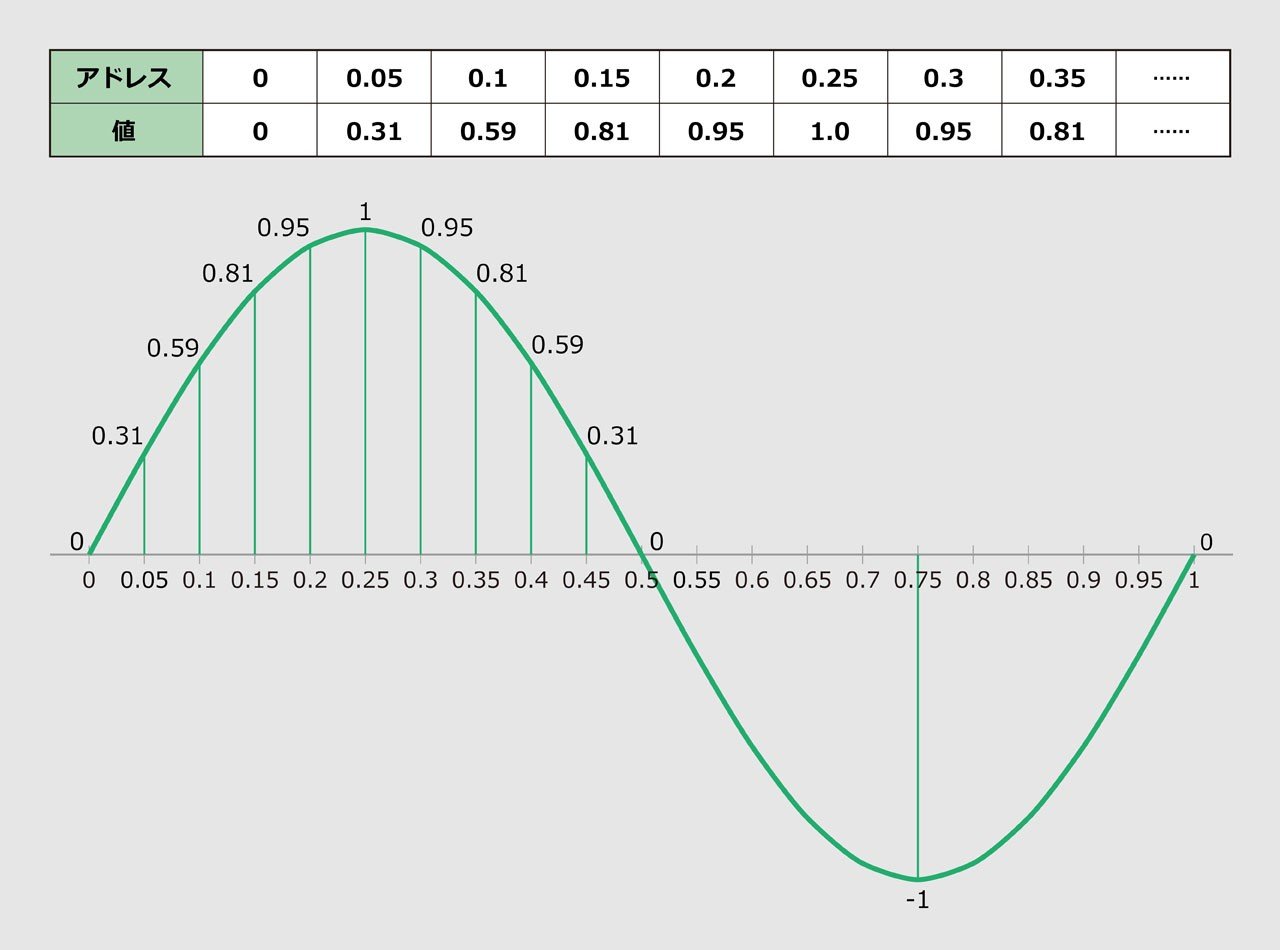

Chapter 2 P33 Column 図

【正】正弦波グラフ、マイナスのピーク数字を1から-1に修正

Chapter 2 P34 5行目、7行目

【誤】半分の速度で

【正】半分の時間で

Chapter 3 P43 MEMO テキスト追加

【誤】実際には鍵盤で弾いたときの音程(周波数)になります。

【正】実際に発生する周波数は演奏された鍵盤によって変化します。例えばラ(440Hz)の鍵盤を弾いた場合、ここの数値に440Hzを掛けたものとなります。

Chapter 3 P44 下から4行目

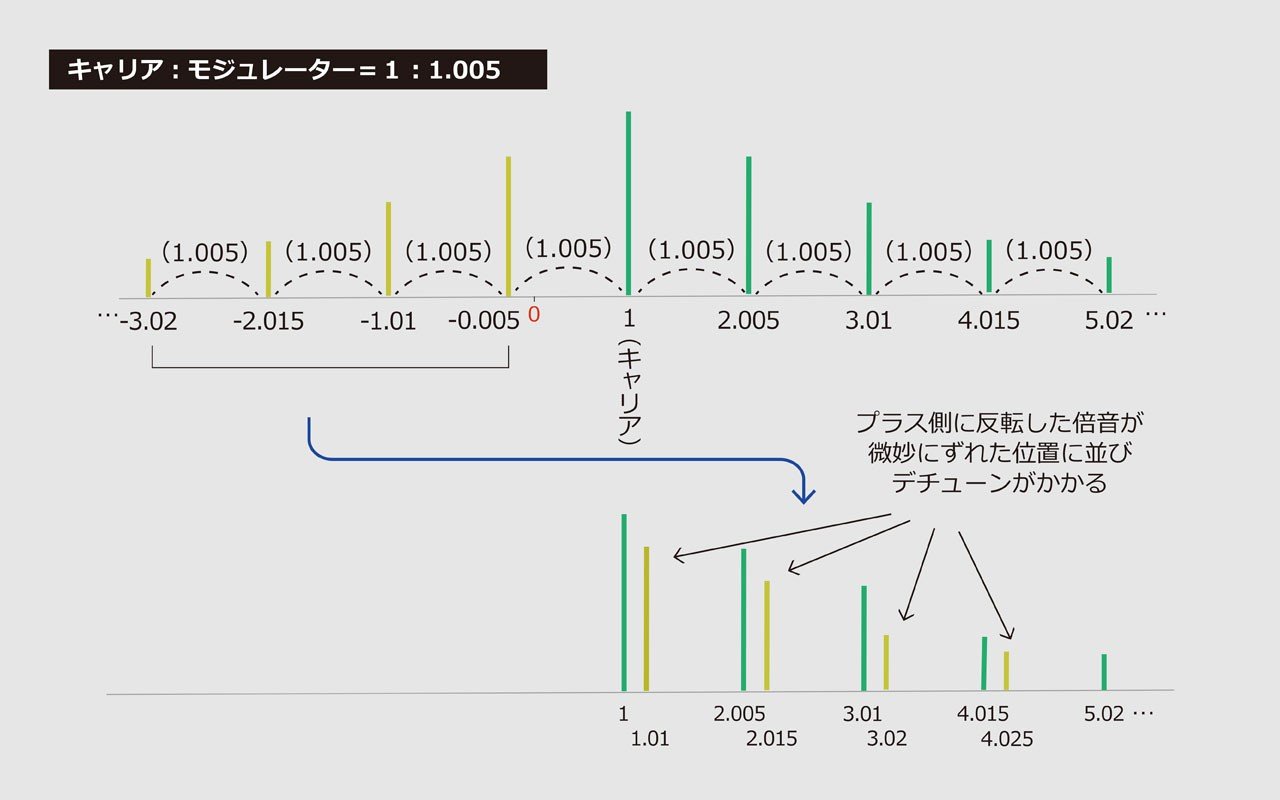

【誤】

先の、キャリア=1、モジュレーター=5の設定の場合で見てみましょう。キャリア1よりも上側には、1から5ずつ離れた、6倍、11倍、17倍......といった周波数成分が発生します。一方、下側にも1から5ずつ離れた、-4倍、-9倍、-15倍......といった周波数成分が発生しますが、0を中心に折り返すのでプラス/マイナスが反転して、4倍、9倍、15倍......といった倍音になります。その結果、4倍、6倍、9倍、11倍、14倍、17倍......といった倍音が発生することになります。

【正】

先の、キャリア=1、モジュレーター=5の設定の場合で見てみましょう。キャリア1よりも上側には、1から5ずつ離れた、6倍、11倍、16倍......といった周波数成分が発生します。一方、下側にも1から5ずつ離れた、-4倍、-9倍、-14倍......といった周波数成分が発生しますが、0を中心に折り返すのでプラス/マイナスが反転して、4倍、9倍、14倍......といった倍音になります。その結果、4倍、6倍、9倍、11倍、14倍、16倍......といった倍音が発生することになります。

Chapter 3 P52 図上 マイナス側の倍音を修正

【誤】-0.05

【正】-0.005

Chapter 3 P54 まとめ 4、5 テキスト追加

【誤】

●キャリアとモジュレーターのレシオ比が1:1~1:4のときには、アナログ・シンセサイザーのノコギリ波、矩形波、パルス波のような倍音構成になる。

●モジュレーターのレシオが高くなるにつれて、基音から離れた位置に整数倍音のペアが発生し、マリンバやヴィブラフォンのようなチューンド・パーカッションのサウンドになる。

【正】

●キャリアとモジュレーターのレシオが整数比かつ1:1~1:4のときは、アナログ・シンセサイザーのノコギリ波、矩形波、パルス波のような倍音構成になる。

●キャリアとモジュレーターのレシオが整数比かつ1:5以上のときは、モジュレーターのレシオが高くなるにつれて、基音から離れた位置に整数倍音のペアが密集し、マリンバやヴィブラフォンなどチューンド・パーカッションのようなサウンドになる。

Chapter 3 P56 Column 8行目~

【誤】これをオーディオ信号(放送内容にあたる信号)で周波数変調します。つまり、放送波=モジュレーター というわけです。

【正】例えばNHK FM(東京)であれば82.5MHzですが、これをオーディオ信号で周波数変調します。つまり私たちの聴いている放送内容=モジュレーターというわけです。

Chapter 4 P72 本文10行目

【誤】途中で基音声分が減少して

【正】途中で基音成分が減少して

Chapter 4 P73 Chapter 4のまとめ1

【誤】モジュレーションに比例して高い周波数の倍音が発生する

【正】モジュレーションの量を増やすと高い周波数の倍音が発生する

Chapter 7 P102 最終行にテキスト追加

【正】本書では、レベル(Level)/レート(Rate)ともに、0-100の数値で表します。レベルは100の時に「最大」、レートは100の時に「最速」となります。お使いの機種がそうなっていない場合は、パーセントに読み替えてください。

Chapter 7 P107 本文2行目~

【誤】すべてのレート(R1、R2、R3、R4)も最速(0) に設定します

【正】すべてのレート(R1、R2、R3、R4)も100(最速)に設定します

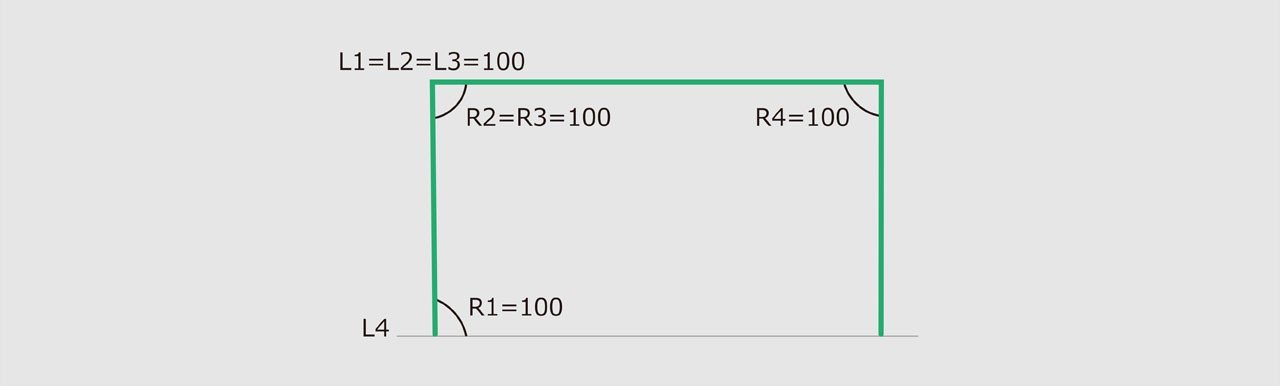

Chapter 7 P107 図版

【正】R=の数値を最速(100)に修正

Chapter 7 P108 7行目 テキスト追加

【誤】デフォルトでは最大値ですから

【正】デフォルトでは100(最大値)ですから

Chapter 7 P109 2行目

【誤】レートがすべて最速(R=0)なので

【正】レートがすべて最速(R=100)なので

Chapter 8 P122 10行目 下記テキストを削除

【削除】●ポルタメントやモノフォニック・モードの使い方

実践編 Sound #01 P139 15行目

【誤】キャリア/モジュレーターともにR4を上げ

【正】キャリア/モジュレーターともにR4を少し遅くし(100から数値を下げ)

実践編 Sound #02 P143 本文13行目 テキスト追加

【誤】2段目のモジュレーター(OP-4) は L3 を上げ、減衰してもわずかに倍音が残るように

【正】2段目のモジュレーター(OP-4) は L3 の値を0(最小)にせず、減衰してもわずかに倍音が残るように

P143 本文14行目 テキスト追加

【誤】R4 も下げて非常に速く設定し

【正】R4 も100から少し下げるくらいと非常に速く設定し

P144 2行目 テキスト追加

【誤】L3を上げるとともに、R4を下げて

【正】L3を上げるとともに、R4を100から少し下げて

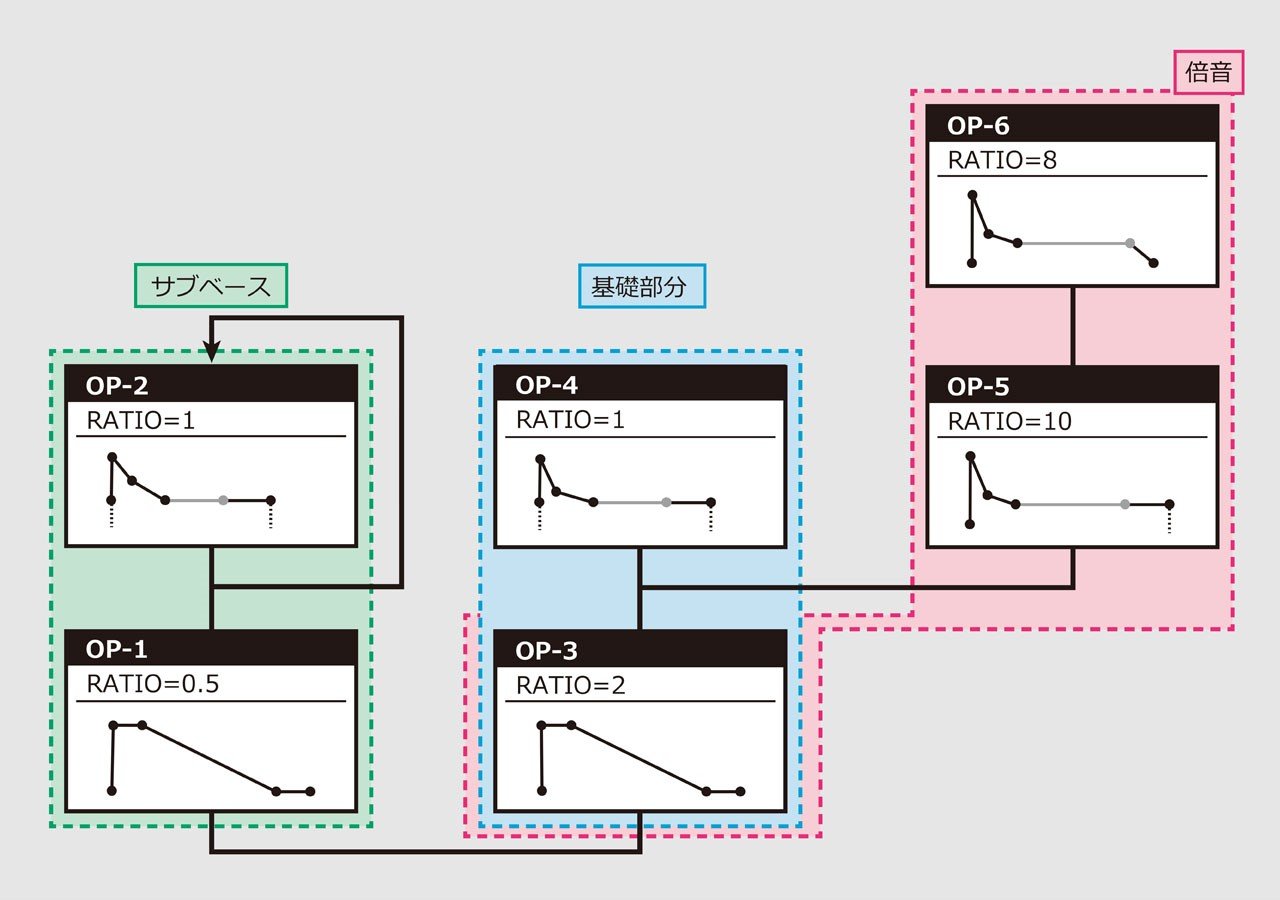

実践編 Sound #03 P146 図

【正】OP-5のL4を修正

実践編 Sound #03 P147 本文5行目 テキスト追加

【誤】L2を最大値にした上でR2の設定を遅くし

【正】L2を最大値(100)にした上でR2の設定を遅くし

P147 本文 下から2行目 テキスト追加

【誤】L2を上げてアタック後最大レベルにとどまるように

【正】L2を最大値(100)にした上でR2の設定を遅くし、アタック後最大レベルにとどまるように

実践編 Sound #04 P151 本文 下から2行目

【誤】キャリアのレシオを 2→1 に変更

【正】キャリアのレシオを 2→0.5 に変更

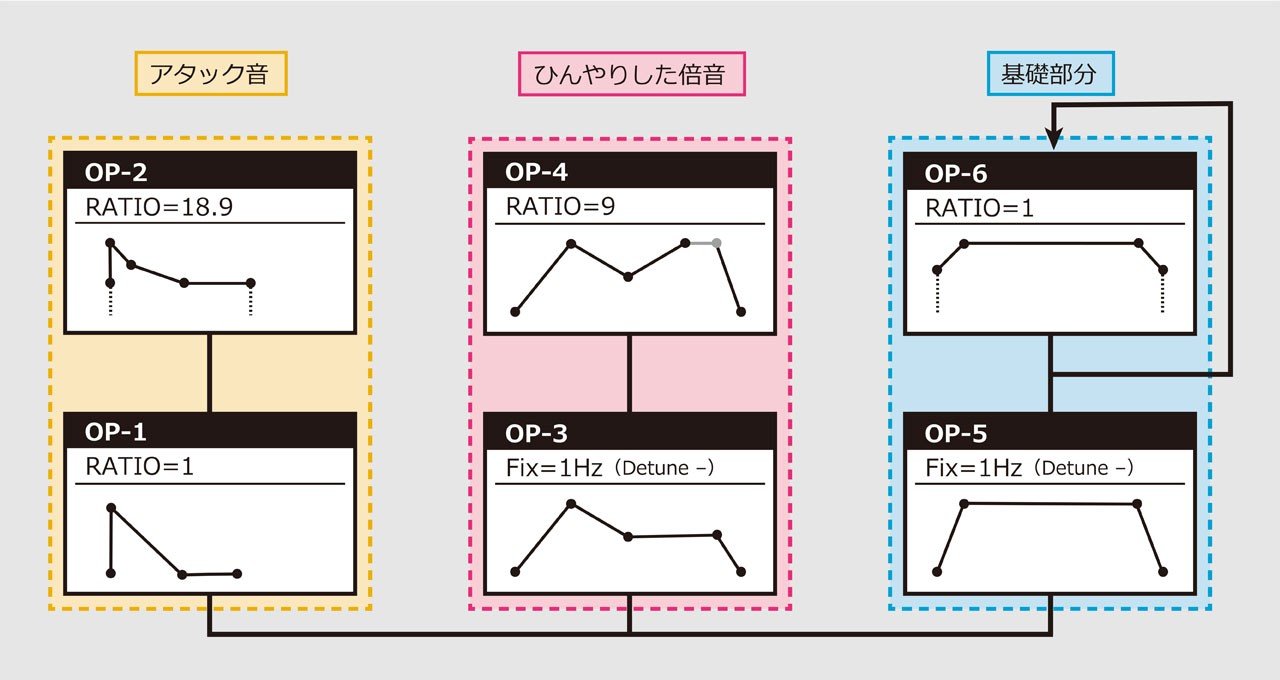

実践編 Sound #05 P153 図

【正】OP-4のレシオを9に修正

実践編 Sound #06 P157 本文10行目

【誤】R4を遅くして

【正】少しR4を下げて(遅くして)