PICK UP

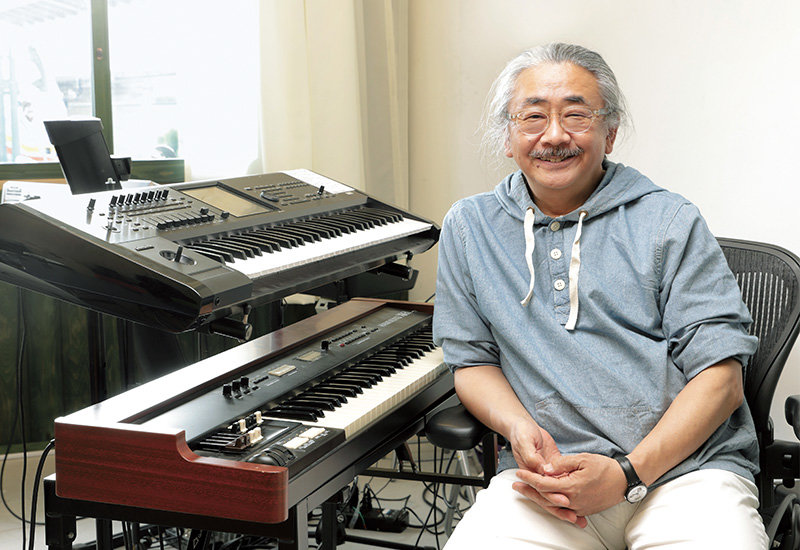

植松伸夫が語るゲーム音楽の制作技法 〜ファイナルファンタジー制作秘話|キーボード・マガジン 2017年7月号 SUMMERより

Text by キーボード・マガジン編集部 Photo by 八島崇

現在のゲーム・ミュージック・シーンの礎を築いた作曲家、植松伸夫。 彼が1作目から手がける『ファイナルファンタジー』シリーズは、 あまりにも有名なメイン・テーマをはじめ、印象的なメロディであふれている。 どこか風景を思わせるその旋律は、どのように生み出されているのだろうか? ゲーム・ミュージックの世界に踏み出したころから 現在に至るまでの制作手法について聞く。

ーゲーム音楽に携わる以前のお話を少しお聞きしたいのですが、スクウェアに入社される前、デモ・テープを送りまくっていたそうですね。

植松 テレビCMの制作会社でしたが、返事をくれるまで送り続けてやろうと。昼間に作曲して夜録音して翌朝送るっていうのを、1カ月半くらい毎日ですよ。レコード会社が作曲家募集していても、実際はデモ・テープなんて聴かれていないっていう噂を聞いていて。だったら何か目立たなきゃいけないだろうと思って、返事をくれるまで送り続けたんです。あと、意図的にいろいろなタイプの曲を送るようにしていましたね。僕は、プログレッシブ・ロックを聴いて育った世代なので、普通の音楽を聴いてもつまらないんですよ。デモ・テープを送っていた当時は80年代前半ですが、70年代前半のプログレッシブ・ロックのムーブメントを浴びた人たちって、80年代になっても普通の音楽ができないんですよね(笑)。音楽は何か個性的でなくてはいけないって思っちゃう。

ーそれが耳にとまって連絡が来た?

植松 というより、迷惑だったんじゃないかな。"こいつ、連絡するまで送ってくるぞ"って(笑)。

ー最初のお仕事では、どういう曲を書いたんでしょうか?

植松 普通の4リズムの曲でした。ただ、何人かが作って良い曲が採用されるというコンペですよ。譜面を書いて録音してもらってね。でも僕の曲はテレビで聴いたことがないんで、ボツになったんじゃないかと(笑)。あと、ラジオのCMもありましたね。ギャラもそんなにもらえるわけなくて、本当に食えないんですよ。そのころ僕の部屋は、食えない夢を持つクリエイターが集まる場所になってましたね。毎晩酒を持ち寄って、あーだこーだ語り合ってたんですが、ある日友人が、スクウェアで働いている子を連れてきて。その子は、ゲームのシナリオを書いていたんですが、そうこうしているうちに、"うちの会社で曲が足りないゲームがあるからやらないか"っていう話になったんです。まだ誰もゲーム業界に注目していない時期でしたから、自分みたいなペーペーでもやらせてもらえたんですよ。

ーゲームの業界に入ってみてどうでしたか?

植松 作曲してお金がもらえるわけですから、そんな素敵なことはないですよ。もちろん莫大ではなかったですが、毎日作曲ばかりしてお金がもらえるという、こんな幸せが自分の身に降りかかっていいのかって思いましたよ(笑)。

ー最初はファミコンではなかったんですよね?

植松 当時のスクウェアは、ファミコンもやっていましたが、PC用にもまだゲームを出していたんです。『クルーズチェイサー ブラスティー』『アルファ』『キングスナイト』(すべて1986年)とかを作っていたのかな。でも同じようなものですよ。プログラマブル・サウンド・ジェネレーター(PSG)による電子音3つで音楽を作るっていう意味では、ファミコンもPCも同じ。やっぱり最初は、3音で曲を作らなきゃいけないっていうのが大変でした。だってモノフォニックのシンセを使っていたときでも、多重録音はしていましたからね。3音で音楽を作るなんて思っていませんでしたよ。

ー戸惑いがあった?

植松 でも、それ自体がゲームなんですよね。3音でどれだけ作れるかがゲームのような感覚で、ある意味面白い。ほかのメーカーはどんな音楽を作っているのか、実際にゲームをしながら研究したり、その中でスクウェアはどんな特色を出していけばいいのかをプログラマーと話し合ったりしていました。当時は同じPSG音源で、3音で作っていたはずなんですけど、メーカーによって音が違うんですよ。それはプログラマーの能力もあると思うんですが、音楽家からの"こんなことをしたい"というリクエストがあって、どこまでファミコンの音をいじれるかという挑戦をしていたからだと思うんです。各メーカーのプログラマーと作曲家がアイディアを出し合ううちに、革命的な音が出るようになっていったんでしょうね。面白いですよね、不便な状態の方が、人間っていろいろ考えるんですよ。

ー曲はどうやってプログラマーさんに渡していたのですか?

植松 初めのうちは、プログラマーに渡すというより、打ち込みも自分でやっていたんです。ドの8分音符だったらC8、オクターブを3つ上げるんだったらOCT3、休符はRとか。『ファイナルファンタジー』の1、2作目(1987、88年)はそうやって手打ちでやっていたと思います。『ファイナルファンタジーIII』(1990年)くらいからMIDIデータを展開できるプログラムをプログラマーに作ってもらったので、シーケンサーに打ち込んだものをそのまま使えるようになったので楽になりましたね。

ーハードが進化していくにつれ、そういった制作手法は変わっていったんでしょうか?

植松 『ファイナルファンタジーVII』(1997年)『ファイナルファンタジーVIII』(1999年)になると、プレイステーションですから、音のクオリティがファミコンと全然違いますし、音専属のプログラマー、音色作りのマニピュレーター、作曲をする人というチームでやるようになりました。でも初期のころでも、作曲家とプログラマーは一緒にやっていましたし、僕もプログラムのことは全然分からないので、こういうことをしたいというのを伝えて、理想に近付けてもらうというのは変わりませんでしたよ。例えば、ロール・プレイング・ゲーム(以下、RPG)の場合、森の中を歩いていると途中でバトルが始まって、終わると森の音楽がまた頭から流れるんです。それが当たり前だったんですが、僕はずっとイヤで仕方なかった。それで『ファイナルファンタジーVIII』を作っていたときにプログラマーと相談して、バトルが終わったら、森の音楽の途中から流せるようにしてもらったり。あとは、森を抜けて街に入ったときに、森の音楽がブチっと切れて街の音楽が始まるというのも気になって。だから森の音楽と街の音楽をクロスフェードさせるとか、ユーザーが気付いてくれないような細かいところに凝っていました。ほかのゲーム会社の人が一番驚いたんじゃないですかね(笑)。そうやってプログラマーと一緒にやらせてもらっているおかげで、ファイナルファンタジーは作品ごとに音楽がバージョン・アップしているんですよ。

(続きはキーボード・マガジン2017年7月号 SUMMERにて!)

| 品種 | 雑誌 |

|---|---|

| 仕様 | A4変形判 / 184ページ / CD付き |

| 発売日 | 2017.06.09 |